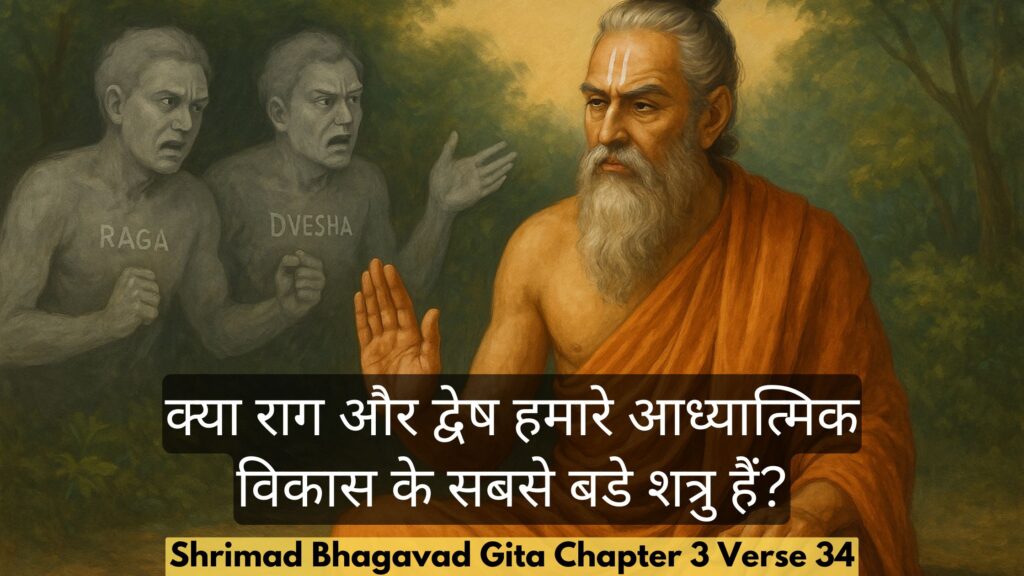

Bhagavad Gita Chapter 3 Verse 34

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥

अर्थात भगवान कहते हैं, इन्द्रिय के प्रत्येक विषय में (प्रत्येक इन्द्रिय के प्रत्येक विषय में) मानव राग और द्वेष (पक्ष और द्वेष के कारण) की व्यवस्था निहित है। मनुष्य को इन दोनों के आगे नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही उसके शत्रु हैं (जो पारलौकिक मार्ग में बाधा डालते हैं)।

shrimad Bhagavad Gita Chapter 3 Shloka 34 Meaning in Hindi

क्या हमारे राग-द्वेष ही इंद्रियों के माध्यम से जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं?

–इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ

यहाँ इन्द्रियस्य शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रत्येक इन्द्रिय के प्रत्येक विषय में राग और द्वेष भिन्न-भिन्न होते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इन्द्रिय (श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण) के प्रत्येक विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रसना और घ्राण) की उपयुक्तता और अनुपयुक्तता में विश्वास के कारण ही व्यक्ति के राग और द्वेष स्थिर रहते हैं। जब व्यक्ति को किसी इन्द्रिय के विषय में उपयुक्तता का भाव होता है, तो उसे उस विषय के प्रति ‘राग’ हो जाता है और जब उसे अनुपयुक्तता का भाव होता है, तो उसे उस विषय के प्रति ‘द्वेष’ हो जाता है।

वास्तव में देखा जाए तो इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष का निवास नहीं होता। यदि विषय स्थिर होते, तो वही विषय सबको समान रूप से प्रिय या अप्रिय प्रतीत होता। परन्तु ऐसा नहीं है, उदाहरण के लिए, किसान को वर्षा प्रिय लगती है, परन्तु कुम्हार को अप्रिय। मनुष्य को भी कोई विषय सदैव प्रिय या अप्रिय नहीं लगता, उदाहरण के लिए, गर्मी में ठंडी हवा अच्छी लगती है, परन्तु सर्दी में बुरी। इस प्रकार सभी विषय अपने अनुकूल या प्रतिकूल भाव के कारण ही प्रिय या अप्रिय लगते हैं, अर्थात् मनुष्य विषयों को अच्छा या बुरा मानकर, अपने प्रति अनुकूल या प्रतिकूल भाव रखकर उनके प्रति द्वेष रखता है। इसीलिए भगवान ने बताया है कि प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विष में राग और द्वेष का निवास होता है।

वास्तव में, राग-द्वेष अहम में ही रहता है। शरीर के साथ जो आत्म-कल्पित संबंध है, उसे ‘अहम’ कहते हैं। अतः जब तक शरीर के साथ आत्म-कल्पित संबंध रहता है, तब तक उनमें राग द्वेष रहता है और वही आत्मा बुद्धि, मन, इन्द्रियों तथा इन्द्रियों के विषयों में अभिव्यक्त होती है।

यह भी पढ़ें : क्या बिना स्वार्थ के काम करना आज भी जरूरी है?

क्या राग और द्वेष हमारे आध्यात्मिक विकास के सबसे बड़े शत्रु हैं?

–तयोर्न वशमागच्छेत्त

इन पदों के माध्यम से भगवान साधक को आश्वस्त करते हैं कि द्वेष की प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए तथा द्वेष की प्रवृत्ति के वशीभूत होकर किसी भी कार्य में प्रवृत्त या उससे विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म में सक्रियता या विमुखता शास्त्रानुसार होनी चाहिए।यदि साधक के कर्मों का सक्रिय होना या उनका रुक जाना आसक्ति के कारण है, तो इसका अर्थ है कि साधक आसक्ति के अधीन हो गया है। आसक्ति ‘आसक्ति’ को और आसक्ति ‘द्वेष’ को पुष्ट करती है। इस प्रकार आसक्ति का परिणाम पतन ही है।

क्या राग-द्वेष साधना के मार्ग के अदृश्य डाकू हैं?

–त्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ

आध्यात्मिक पथ पर, कामना से द्वेष ही वह मुख्य शत्रु है जो साधक के संसाधनों को लूटता है। किन्तु कई साधक इस ओर ध्यान नहीं देते। इसी कारण साधना करने के बाद भी साधक उतनी प्रगति नहीं कर पाता जितनी उसे करनी चाहिए। कई साधक शिकायत करते हैं कि मन नहीं लगता, किन्तु वास्तव में मन का न लगना उतना बाधक नहीं है जितना कामना से द्वेष है। इसलिए साधक को मन की एकाग्रता को महत्व नहीं देना चाहिए और जहाँ कहीं कामना से द्वेष प्रकट हो, उसे तुरंत दूर कर देना चाहिए। कामना से द्वेष दूर करने से मन को लगना भी आसान हो जाएगा।

स्वाभाविक कर्मों का त्याग करना हाथ की बात नहीं है, परन्तु उन कर्मों को रागद्वेष सहित करना या न करना हाथ की बात है। साधक जो कर सकता है, उसे करने के लिए भगवान् आज्ञा देते हैं कि यदि रागद्वेष के आवेग उत्पन्न भी हों, तो उनके अनुसार कर्म न करो, क्योंकि ये दोनों ही पारमार्थिक मार्ग के डाकू हैं। साधक ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। वास्तव में रागद्वेष स्वयं नष्ट होते रहते हैं, परन्तु साधक उस रागद्वेष को अपने में मानकर उसे शक्ति प्रदान करता है और उसके अनुसार कर्म करने लगता है। इस कारण वे दूर नहीं होते। यदि साधक उस रागद्वेष को अपने में न मानकर उसके अनुसार कर्म न करे, तो वे स्वतः ही नष्ट हो जाएँगे।

राग द्वेष के वश ना होकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हैं