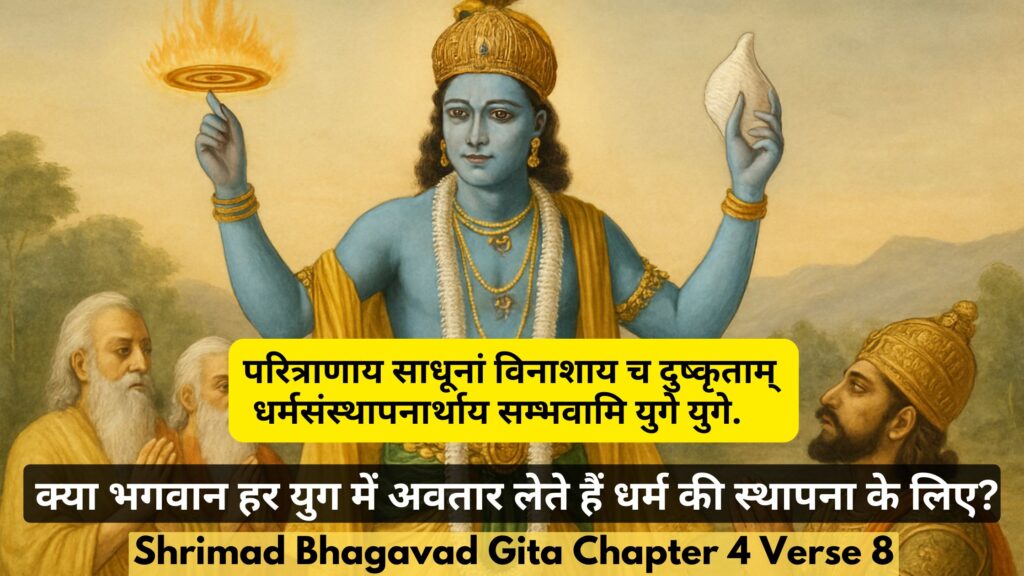

Bhagavad Gita Chapter 4 Verse 8

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८॥

अर्थात भगवान कहते हैं, मैं संतों (भक्तों) की रक्षा करने, पापियों का विनाश करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए युग-युग में प्रकट होता हूँ।

shrimad Bhagavad Gita Chapter 4 Shloka 8 Meaning in Hindi

अगर भगवान संतों की रक्षा करते हैं, तो वे दुख क्यों सहते हैं?

–परित्राणाय साधूनां

साधु मनुष्य हैं। इन्हीं के द्वारा अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसीलिए भगवान उनकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं।

जिनका स्वभाव दूसरों का उपकार करना है और जो श्रद्धा और प्रेमपूर्वक भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि का स्मरण, कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में उसका प्रचार भी करते हैं, ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ ‘साधुनाम’ पद दिया गया है। जिसका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, वह साधु है और जिसका उद्देश्य नाशवान संसार है, वह असाधु है।

असत्य और परिवर्तनशील में सदभाव रखने और उसे महत्त्व देने से कामनाएँ उत्पन्न होती हैं। जैसे-जैसे कामनाएँ नष्ट होती हैं, साधुता की प्राप्ति होती है और जैसे-जैसे कामनाएँ बढ़ती हैं, साधुता लुप्त हो जाती है। क्योंकि असाधुता का मूल उद्देश्य कामना ही है। साधुता से स्वयं का उद्धार और लोगों का कल्याण स्वतः ही हो जाता है।

यहाँ एक शंका हो सकती है कि यदि ईश्वर संतों की रक्षा करते हैं, तो फिर संत संसार में कष्ट क्यों भोगते दिखाई देते हैं? इसका समाधान यह है कि संतों की रक्षा का उद्देश्य उनकी भावनाओं की रक्षा करना है, न कि उनके शरीर, धन, मान आदि की रक्षा करना, क्योंकि वे इन सांसारिक वस्तुओं को महत्व नहीं देते। ईश्वर भी इन्हें महत्व नहीं देते, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं को महत्व देने से केवल अनीति ही उत्पन्न होती है।

यह भी पढ़ें : क्या कामनाएं ही ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु हैं?

क्या भगवान दुष्टों को सजा देने खुद आते हैं?

–विनाशाय च दुष्कृताम्

दुष्ट लोग अधर्म का प्रचार करते हैं और धर्म का नाश करते हैं, इसीलिए भगवान उनका नाश करने के लिए अवतार लेते हैं।

जो लोग अत्यधिक वासना के कारण झूठ, छल, कपट, बेईमानी आदि दुर्गुणों में लिप्त रहते हैं, जो निर्दोष, सदाचारी और धर्मात्मा साधुओं पर अत्याचार करते हैं, जो केवल दूसरों को हानि पहुँचाने में लगे रहते हैं, जो कर्म और विश्राम में भेद नहीं जानते, जिनका स्वभाव ही ईश्वर और वेदों का विरोध करना है, जो लोग आसुरी सम्पदा में अत्यधिक लिप्त होकर ऐसे दुराचार में लिप्त रहते हैं, उन्हें यहाँ ‘दुष्कृताम्’ की उपाधि दी गई है। भगवान अवतार लेकर ऐसे दुष्टों का नाश करते हैं।

ईश्वर दुष्टों का नहीं, बल्कि उनके बुरे कर्मों का विरोध करते हैं, क्योंकि वे बुरे कर्म संसार और स्वयं दुष्टों के लिए हानिकारक होते हैं। ईश्वर सर्व-प्रेमी हैं, इसलिए वे दुष्टों का नाश संसार और दुष्टों के कल्याण के लिए ही करते हैं। जो दुष्ट उनके द्वारा मारे जाते हैं, ईश्वर उन्हें उनके धाम भेज देते हैं – यही उनकी असाधारण उदारता है!

यहाँ एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि हम पाप कर्म करते रहें, तो क्या ईश्वर को भी हमें मारने आना पड़ेगा? यदि ऐसा है, तो ईश्वर के द्वारा मरने से हमें अवश्य लाभ होगा, फिर हम ऐसे कठोर, पुण्य और धर्ममय कर्म क्यों करें जिनमें हमें संयम का अभ्यास करना पड़े? इसका उत्तर यह है कि वास्तव में ईश्वर उन पापियों का वध करने आते हैं जो ईश्वर के अतिरिक्त किसी और से नहीं मर सकते। दूसरी बात यह है कि हम जितने अधिक अच्छे कर्मों में संलग्न होंगे, उतना ही अधिक पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन यदि हम बुरे कर्मों में संलग्न होंगे, तो बीच में ही हमारी मृत्यु हो जाने पर या किसी अन्य के द्वारा हमें मार दिए जाने पर हमें कष्ट होगा! ईश्वर के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? इसलिए हमें बुरे कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए।

क्या भगवान हर बार धर्म बचाने के लिए ही आते हैं?

–धर्मसंस्थापनार्थाय

निष्कामभाव की शिक्षा, आज्ञा और प्रचार ही धर्म की स्थापना है, क्योंकि निष्कामभाव का अभाव और असत वस्तुओं को महत्त्व देने से अधर्म की वृद्धि ही होती है, जिससे मनुष्य दुष्ट स्वभाव का हो जाता है। इसीलिए भगवान अवतार लेकर और कर्म करके निष्कामभाव का प्रचार करते हैं। निष्कामभाव के प्रचार से धर्म की स्थापना स्वतः ही हो जाती है।

धर्म का आश्रय भगवान हैं, इसीलिए सनातन धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। स्थापना का अर्थ है सही ढंग से स्थापना करना। तात्पर्य यह है कि धर्म कभी नष्ट नहीं होता, केवल क्षीण होता है। जब धर्म नष्ट हो जाता है, तब भगवान उसे भली-भाँति पुनः स्थापित करते हैं।

क्या भगवान हर युग में अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए?

–संभवामि युगे युगे

भगवान हर युग में आवश्यकतानुसार अवतार लेते हैं। यहाँ तक कि एक युग में, भगवान जितनी बार आवश्यक हो, उतनी बार अवतार लेते हैं। भगवान ‘कारक पुरुष’ और संत-महात्माओं के रूप में भी अवतार लेते हैं। भगवान और कारक पुरुष का अवतार ‘अस्थायी’ होता है, लेकिन संत-महात्माओं का अवतार ‘शाश्वत’ माना जाता है।

चौथे श्लोक में, अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में, भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन करना प्रारंभ किया। अब, निष्कामकर्म (कर्मयोग) का सार बताने के उद्देश्य से, वे अपने जन्म की दिव्यता के साथ-साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने की महानता बताते हैं।